43岁的徐先生是一名长期在办公室伏案工作的职场人,工作压力大,久坐少动,加之多年来吸烟、糖尿病控制不佳,逐渐埋下了血管健康的隐患。前不久,他因严重的下肢动脉硬化闭塞,被迫从股动脉到腘动脉全程植入支架。本以为能就此摆脱“下肢间歇性跛行”的困扰,却没想到症状很快复发,甚至发展到夜间脚部疼痛,常常痛到无法入眠,让他焦虑无助。一次偶然的机会,徐先生了解到上海交通大学医学院附属瑞金医院血管外科在复杂血管病变治疗上的丰富经验与先进技术,便慕名来到冯家烜主任的专家门诊。

冯家烜在详细体检和阅片后发现,其股浅动脉支架内出现长段闭塞。由于病情在短期内复发,提示是动脉内膜过度增生堵塞了血管。若想挽救患肢并维持长期通畅,就必须精准切除支架内过度增生的内膜与斑块,重新恢复管腔通畅。然而,目前现有的血管腔内治疗器械尚难以实现这一精确目标,治疗面临巨大挑战。

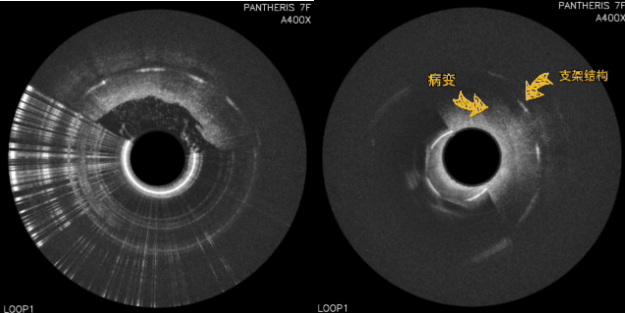

就在徐先生和家属焦急万分之际,全球首创的实时腔内影像引导下斑块旋切装置,依托瑞金医院海南医院临床药械“先行先试”政策,率先在瑞金医院海南医院成功落地,为疑难复杂血管病患者带来了新的希望。8月24日,在瑞金医院海南分院,冯家烜主任带领团队,在孙羽东教授、于敏教授等手术室团队的通力协作下,为徐先生顺利实施了创新手术。术前造影显示,徐先生的再闭塞病变从股浅动脉起始处支架一直延伸至膝下动脉,小腿和足部几乎毫无血流——这正是他夜间疼痛难以入眠的根源。此次手术采用的,是全球首创的实时腔内影像引导下斑块旋切导管。该装置将有“血管腔内活体病理”之称的光学相干断层成像(OCT),与高速定向旋切刀头创新性结合,就像把医生直接带入病变血管腔内。借助实时影像,医生不仅能清晰识别需要切除的病变斑块,还能精准区分支架金属网格与周围正常动脉壁,从而像外科医生在显微镜下切肿瘤一样,逐点刮除病灶,最大限度保留健康血管与支架结构。

手术中,冯家烜主任团队在OCT的精准“指引”下,稳步推进切除。切下来的斑块在托盘中清晰可见,颜色泛黄,质地坚硬脆裂——直观地展示了动脉硬化带来的严重危害。得益于腔内OCT成像,医生无需长时间依赖X线透视,不仅提升了操作精准度,还显著减少了患者及医护人员的辐射暴露。术后,徐先生的下肢动脉搏动恢复清晰,腿部疼痛明显缓解,冰凉的脚逐渐恢复温暖。

冯家烜主任介绍,这款实时腔内影像引导下斑块旋切导管,此前欧美已有临床应用经验,此次在瑞金医院海南分院成功落地,标志着我国外周动脉硬化闭塞症的腔内微创治疗正式进入“实时可视化”的精准时代。

“徐先生的康复,既是新技术精准治疗的成果,更是后续基础疾病管理的新起点。”在术后查房时,冯家烜主任特别提醒。他指出,徐先生支架内病变的再次复发,与长期吸烟和糖尿病控制不佳密切相关。血管不能仅仅被简单视作一根“输水管”,而是一个结构复杂、功能精细的器官。血管内层覆盖着紧密排列的内皮细胞,它们不仅参与物质交换,还具有重要的内分泌和免疫调节功能;中层的平滑肌细胞维持血管收缩舒张,并能分化为多种细胞,调节血管的“骨架”——弹力纤维。然而,吸烟、糖尿病等危险因素,就像在血管上长期“慢性投毒”,逐渐破坏内皮的保护屏障,使得大量巨噬细胞进入中膜,带来持续炎症,让血管逐步“变硬”,并加速斑块的形成和破裂。针对这一问题,冯家烜联合内分泌科、呼吸科等多学科团队,为徐先生量身定制了戒烟和药物管理方案。他强调:“只有把基础疾病管好了,才能从源头上抑制斑块生长,让血管健康实现长期‘保鲜’。”

这项新技术究竟好在哪里?能否惠及更多人?传统的腔内治疗往往依赖球囊扩张或支架植入,医生无法直接“看见”血管内部的病变,只能依靠影像学间接判断,切除斑块时存在“够不着、切不净、容易伤到正常血管”的难题,因而复发率较高。而这款下肢动脉腔内“可视化”斑块旋切装置,将OCT高清血管内影像与定向旋切刀头结合,医生能够在血管腔内实时直视病灶,像做显微外科一样“对准哪里切哪里”,既能把斑块切得干净彻底,又能保护血管壁和支架结构,实现真正意义上的 “像切肿瘤一样精准”。

据介绍,这一创新技术去年已获得国家药品监督管理局(NMPA)的创新医疗器械认定。随着未来国产化进程的推进,更多患者将能以更可及的方式受益于这项“可视化”斑块切除技术。如果再结合全周期的基础疾病管理(如控糖、戒烟、降脂)与健康生活方式的指导,就能在“看得见”的精准治疗和“管得好”的长期防护双重守护下,大幅降低外周血管疾病的致残率与致死率。(胡浩量、温兆琦)