新华社呼和浩特9月16日电(记者赵泽辉)黄沙漫天,寸草不生,曾经的库布其沙漠被称为“死亡之海”,是中国第七大沙漠。“清汤挂面碗底沙,夹生米饭沙碜牙”,这句流传于农牧民口中的顺口溜,正是当年沙区艰苦生活的真实写照。如今,站在这片土地上放眼望去,绿意盎然,生机勃勃,昔日的不毛之地,已经成为荒漠化防治的典型样本。

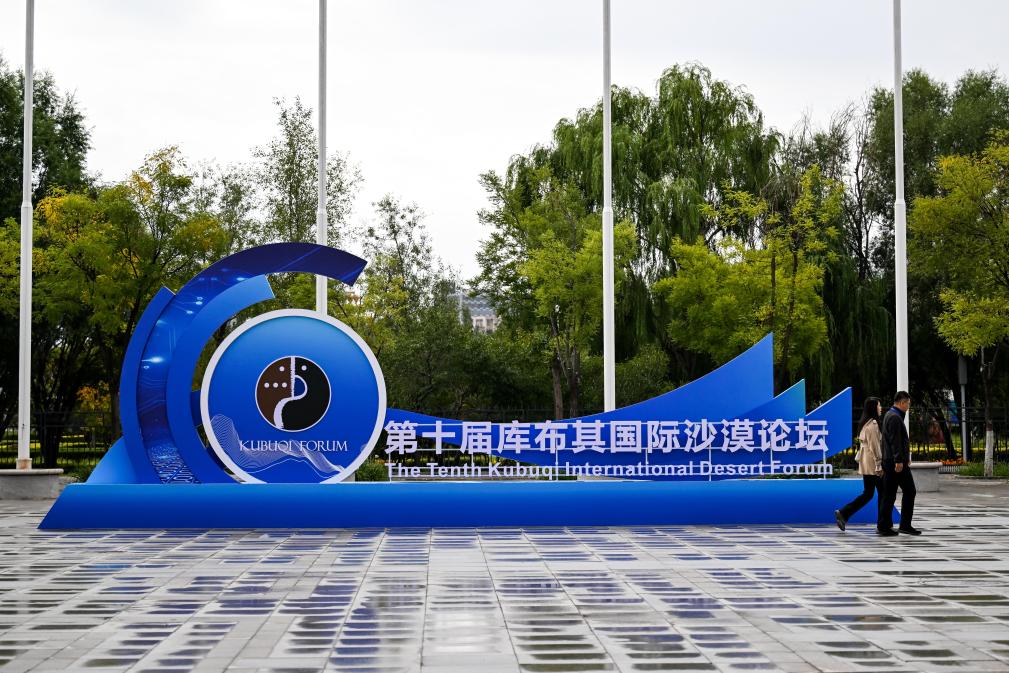

9月16日,第十届库布其国际沙漠论坛在内蒙古自治区鄂尔多斯市开幕,“库布其模式”正在从中国走向世界,为全球荒漠化防治贡献着中国智慧和中国方案。

从2007年首届论坛举办至今,这一致力于世界荒漠化防治的大型国际论坛,汇聚了来自世界各国的政府官员、专家学者、企业家和国际组织代表。他们带着对绿色发展的共同追求,在这里分享经验、交流技术、探讨合作,共同为人类应对荒漠化这一全球性挑战寻找解决之道。

这是9月16日拍摄的第十届库布其国际沙漠论坛开幕式会场外景。新华社记者 李志鹏 摄

目前,库布其沙漠治理率达到40%,入黄河泥沙量由2700多万吨降至400多万吨。在生态修复的同时,当地经济社会发展也实现了跨越式进步,沙区农牧民通过流转土地、参与“三北”工程和光伏产业等方式参与治沙,共建美好家园。

位于库布其沙漠的官井村,通过近30年的治沙努力,实现了从“风沙漫天、生存艰难”到“生态改善、村民富裕”的“华丽转身”。村民冯慧回忆说:“以前风沙大的时候,我们连院墙都砌不起来,一砌就被沙子埋掉,连房子都保不住。那时候根本没有路,车子进不来。”恶劣的生态环境让村民生活极其困难,每家只有二三亩旱地,主要种植玉米和土豆勉强维持生计。

这是9月12日拍摄的正在治理中的库布其沙漠(无人机照片)。新华社记者 李志鹏 摄

“过去风沙大,种的庄稼经常被沙子掩埋或刮走,现在植被多了,风沙小了,地下水也有了。”冯慧说,生态环境的改善吸引了村民回迁。近些年,越来越多外迁村民选择回到家乡发展,目前全村已有192户400多人。治沙不仅让官井村生态环境显著改善,而且村民也有了收益。生态改善后,村民得以大规模种植玉米,仅此一项就为冯慧一家带来10余万元年收入,此外,通过出售沙柳种苗和草方格材料等,每户年均增收约1万元。

在库布其沙漠北缘,成千上万块深蓝色的太阳能光伏板如鱼鳞般整齐铺展在金黄色的沙漠上,形成了一道蔚为壮观的“光伏长城”。截至目前,鄂尔多斯市在“光伏长城”治沙带建成光伏规模超1000万千瓦,实现光伏治沙约80万亩,项目全部建成后可实现光伏治沙面积超200万亩。在光伏板下面的阴凉处,种植着多种治沙作物,实现了“板上发电、板下治沙、板间种草”的立体化发展模式。

这是9月10日拍摄的位于库布其沙漠的达拉特旗光伏基地(无人机照片)。新华社记者 李志鹏 摄

“库布其模式”的成功并非偶然,而是中国在长期实践中探索出的科学治沙路径。内蒙古自治区人民政府副秘书长武向良介绍,这一模式坚持“消灭东段、南部围堵、封禁西部、锁边北缘、中部切割”的治理策略,通过工程建设与生物措施相结合,“林草药”三管齐下,封育、飞播、造林三措并举,最终实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的治理成效。

“库布其模式”的成功实践,不仅改变了一片沙漠的命运,更为世界荒漠化防治提供了宝贵经验。2014年,联合国环境规划署将库布其沙漠生态治理区确立为全球沙漠“生态经济示范区”。2017年,在《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会上,库布其沙漠治理作为中国防沙治沙的成功实践被写入联合国宣言,成为全球防治荒漠化典范。

面向未来,“库布其模式”将继续在全球荒漠化防治中发挥重要作用。正如一位参会的国际专家所说:“库布其不仅是中国的绿色奇迹,更是世界的希望。”