历经3个多月的关注和讨论,9月15日,国家文物局为位于青海果洛州玛多县卓让村扎陵湖北岸的石刻作出结论:经审慎研究,认定为秦代石刻,定名为“尕日塘秦刻石”。

这是我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石。

“国家文物局始终坚持以科学、客观的态度来看待考古新发现。”国家文物局文物古迹司(世界文化遗产司)司长邓超说,两次赴现场调查,组织多学科专家两次召开论证会,多角度论证,才形成这份专家意见。

从发现到确证,从存疑到解疑,尕日塘秦刻石认定背后,闪耀着多学科、高科技的理性光辉,更澎湃着考古工作者实事求是、金石为开的执着追求。

矗立河源 补史之缺

玛多,藏语意为“黄河源头”,位于三江源国家级自然保护区核心腹地,是万里黄河流经第一县。这里湖泊众多,扎陵湖正是其中风景秀丽、适宜停驻的一个。

7月25日拍摄的尕日塘秦刻石所在地青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖北岸(无人机照片)。新华社记者 杜笑微 摄

2020年7月,青海师范大学教授侯光良在三江源国家公园黄河源区扎陵湖岸野外考察中发现刻石,将有关情况上报青海省文物局。随后,越来越多人深入这里开展调查与保护工作。

2025年6月8日,中国社会科学院考古研究所研究员仝涛发表《青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻》一文,引发广泛关注与讨论。国家文物局迅速安排中国文化遗产研究院、青海省文物考古研究院组建工作专班,调集石质文物保护、秦汉考古、古文字学和书法篆刻等领域专业人员集中科研攻关。

紧张而细致的工作就此开始。

经过实地勘察与信息采集,专家确认,尕日塘秦刻石地处扎陵湖北岸尕日塘坡地2号陡坎左下方,距湖岸约200米,海拔4306米。全文共12行36字,外加合文1字,共37字,文字风格属秦篆,保存较完整的文字信息为“皇帝/使五/大夫臣□/將方□/采樂□/陯翳以/卅七年三月/己卯車到/此翳□/前□可/□百五十/里”。

根据古文字专家、北京大学人文讲席教授李零释读,这段文字大意为:秦始皇派五大夫去昆仑采药,乘坐己卯日的车到这里,计算来程约“二百五十”里。

尕日塘,意即“往来歇息之平地”。站在开阔的扎陵湖畔遥想当年,我们仿佛能看到一群从中原大地远道而来的旅人,风尘仆仆、车马暂歇。为了一个神圣的目标,他们跨越千里之遥,艰难而执着地向着大河之源、向高寒之地行进着。

李零说,目前保存比较完整的秦始皇刻石只有中国国家博物馆的琅琊刻石,其他刻石或仅存残迹,或为复刻版。

因此,专家认为,尕日塘秦刻石中年月日俱全,不见于文献记载,矗立河源,补史之缺,意义重大,具有重要的历史、艺术和科学价值。

创新范式 顽石能言

当秦刻石被认定的消息传来,许多关注者的第一反应是:这一结论是怎样得出的?

研究石刻,传统且高效的方法是拓印。但尕日塘秦刻石情况特殊:刻石本身虽然整体结构稳定,但部分岩层有剥落风险,需要科学保护、精心呵护,不能拓印。

幸好,如今文物工作者们的“装备”很全面。

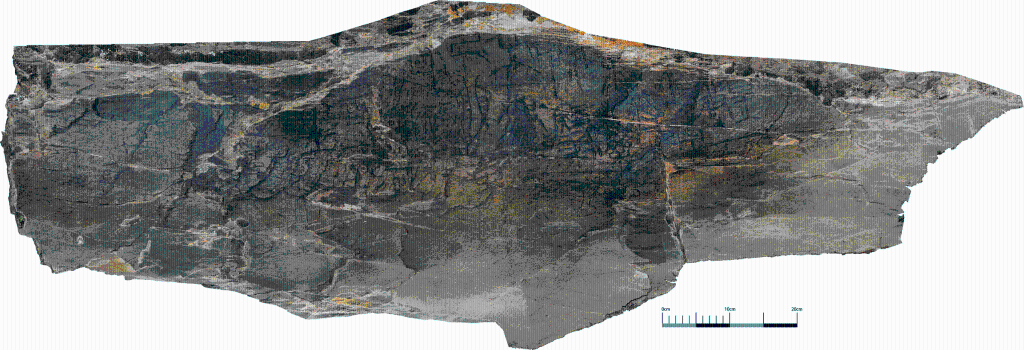

中国文化遗产研究院副院长李黎介绍,为获取刻石详细文字信息,采用了高精度信息增强技术。该项技术可在对文物本体没有任何接触和损害的前提下,进行数字化采集。

通过信息采集和提取,专家获取了尕日塘秦刻石的正射影像图、高清数字线图、高清电子拓片和高清渲染图。单张图像分辨率不低于600万像素,影像数据量达到500张、60GB。

尕日塘秦刻石高清正射影像图(国家文物局供图)

在多种高科技手段的“访问”下,沉默了2000多年的刻石终于“开口”了——

微距摄影技术采集刻石文字笔画的刻痕特征,证实刻石系采用平口工具,斜方直接入石刻制而成,符合时代特征;

便携式荧光光谱仪对刻石表面及刻痕内部的元素进行检测,结果表明刻字区域和非刻字区域的元素成分差异较小,且均未检出钨、钴等金属元素,排除利用现代合金工具凿刻的可能;

自动矿物电镜分析了刻石的矿物成分、分布规律和颗粒特性,发现刻痕内部和刻石表面的矿物类型、含量基本一致,说明刻痕内部与刻字周边岩石均经历了长期风化作用,排除了近期新刻可能。

古文字学家则发现,刻石中“昆仑”二字与里耶秦简中的写法一致。李零说,刻石中“可”字的用法是非常典型的秦汉古书里的用法。

“现场考古调查结果显示,从自然地貌、气候环境条件、区域历史文化背景的角度来看,扎陵湖地区都具备出现秦代刻石遗存的条件。”青海省文物考古研究院院长王进先补充道。

为何刻石历经2000余年自然风化保存至今?李黎分析,刻石面向东南,背山面水,遭受风蚀和光照高温辐射影响相对较弱,利于长久保存;刻石为石英砂岩,属高磨蚀性岩石,为其长久保存提供了必要条件。

长期风化作用形成的岩石漆(国家文物局供图)

专家们表示,接到研究任务后,他们以科学论证、实事求是为原则,不预设结论,基于现场调查成果和科学检测数据,最终形成了《青海省玛多县尕日塘秦刻石调查报告》。这份从多学科多角度对刻石进行论证的报告,近期将在学术刊物发表。

“这次是方法论上的突破。不拓印,不扰动本体,如何能取得文字信息与科学数据,专家们最后都很激动。”一位专家感慨道。

系统保护 加强考古

喧嚣暂停,但文物工作者还有许多工作要干。

地处青藏高原无人区,风雪无情、高寒严酷,尕日塘秦刻石的保护研究面临各种挑战。

目前,国家文物局从第四次全国文物普查工作经费中,拨付了尕日塘秦刻石抢救性保护经费,支持玛多县设置保护围栏,建立临时性看护用房,解决一线值守用水用电难题。

此外,国家文物局指导青海省文物行政部门,已将刻石核定公布为县级文物保护单位,划定了保护范围和建设控制地带,视同全国重点文物保护单位进行保护管理,并将在第九批全国重点文物保护单位申报遴选中予以重点关注。

调查工作现场(国家文物局供图)

随着年代的确认,人们对这片土地也有了更多好奇与想象。

“尕日塘秦刻石是第四次全国文物普查的重要成果,为研究秦代考古和历史研究提供了重要线索。”国家文物局考古司副司长张凌说,近期,有关部门已经制定了《青海省环扎陵湖、鄂陵湖2026—2028年考古工作方案》,下一步将围绕扎陵湖、鄂陵湖周边区域开展系统专项考古调查,进一步摸清各个时期考古遗存的分布与保存状况,着力构建该区域史前至历史时期的考古学文化谱系,为探讨刻石形成的历史背景提供更多考古实证。

还有许多人在关心,何时可以亲眼看到这一重大考古新发现?

“国家文物局将以原址保护为基本原则,指导青海省文物行政部门组织高水平科研机构,深入识别刻石风险因素,系统保存周边景观环境,科学制定刻石保护方案,编制保护规划,并审慎论证建设保护设施的必要性与可行性,择机以适当的形式开放。”邓超说。

策划:张晓松

主编:林晖、孙闻

记者:徐壮