编者按:

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望那段烽火岁月,我国一批新闻工作者活跃在抗战一线,其中有许多优秀的摄影记者将手中的相机当作武器,以拍摄的新闻图片作为载体,在民族危亡之际为救亡图存而呼唤和抗争,为中华民族的独立、自由而英勇奋斗、冲锋陷阵。当快门声与枪炮声交响,他们定格下一个个浴火而生的影像瞬间,凝固了一段不可磨灭的民族记忆。

从6月26日开始,“我在现场·光影流年”栏目播发“抗战摄影师”系列报道,展示这些英雄的摄影师和他们拍摄的抗战经典照片,讲述照片背后的故事。

吴印咸的名字,与中国摄影史和电影史上许多经典作品联系在一起。在他长达70多年的摄影生涯中,他以自己的革命激情和精湛技艺拍摄了成千上万张照片,真实反映了中国共产党和中国人民为争取自由解放而进行的艰苦卓绝的斗争。他拍摄的白求恩大夫在简陋的小土庙里为八路军伤员做手术等精彩照片,成为每一个了解中国革命史的人所熟知的画面。

《延安与八路军》

1938年的汉口街头,荷兰导演尤里斯·伊文思把自己的摄影机交给了一个中国人。伊文斯曾用这部摄影机拍摄了纪录片《四万万人民》,这次交接后它有了新的使命。

而接过这部摄影机的就是吴印咸。当时拍摄过《风云儿女》《马路天使》等影片的吴印咸已是上海知名摄影师。

他带着相机,怀揣着信念奔赴延安。在延安,吴印咸感受到了这片黄土地上涌动着的生机、希望与力量,“这里的人们个个显得十分愉快、质朴,人们之间的关系又是那么融洽……我觉得我已经到了另一个世界,这正是我梦寐以求的理想所在。”

他穿越烽火,为了去成就一个全新的理想——拍摄中国共产党全面领导下的第一部电影《延安与八路军》。这部电影的胶片后来被送往苏联洗印,却在二战的硝烟中失去了踪迹。虽然我们无法从屏幕上看到《延安与八路军》的风采,但延安精神随着中国共产党人的热血、奉献与生命一直陪伴着我们。

来到延安的吴印咸在这片革命圣地入了党,在抗日根据地进行了大量的摄影创作实践,拍摄了一大批优秀的作品。

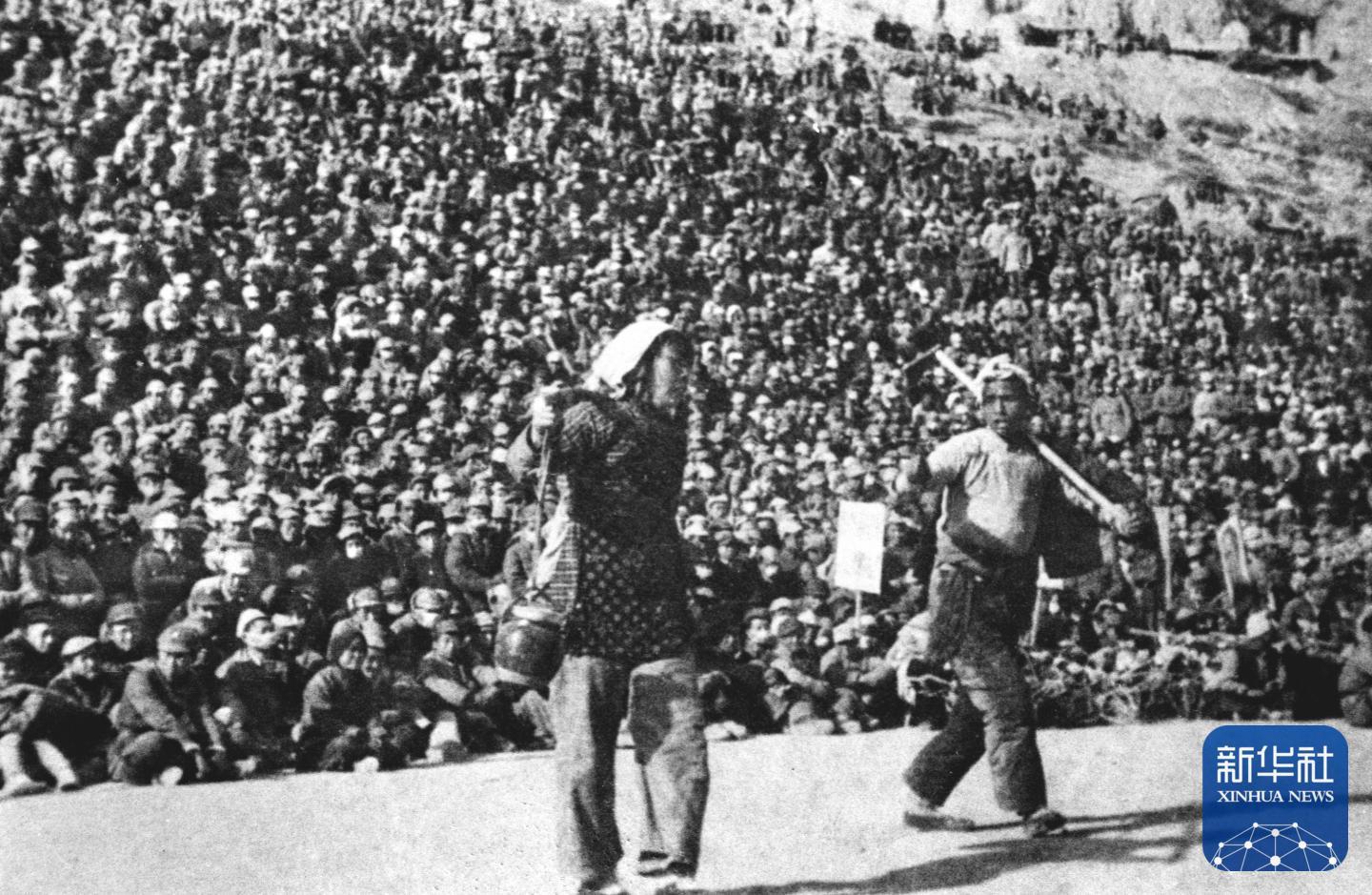

向南泥湾进军(1941年于延安)。

八路军359旅在南泥湾开荒。

1943年2月,陕西延安鲁迅艺术学院学生王大化、李波(前左)为军民演出秧歌剧《兄妹开荒》。

《白求恩大夫》

古老的小庙,简陋的手术台,弯着腰给伤员做手术的白求恩表情严肃认真……这张名为《白求恩大夫》的照片是吴印咸最经典、最具代表性的作品之一。它也曾作为插图出现在人民教育出版社出版的小学三年级语文教材《手术台就是阵地》一文中。

1939年10月24日,在晋察冀边区涞源县临时手术室里,白求恩大夫为伤员做手术。

照片拍摄于抗日战争时期八路军晋察冀军区部队的一次反扫荡战斗。当年,吴印咸随延安八路军政治部电影团一起到晋察冀抗日前线采访,正好赶上白求恩在涞源县孙家庄小庙为伤员做手术。

吴印咸回忆:“敌人的枪炮声越来越近了,破旧的小庙被震得簌簌落土,大家一再劝说白求恩大夫撤离,但他镇定沉着,旁若无敌,连续工作三十小时毫无倦意。”由于没带闪光灯,给照片拍摄带来一定难度。当白求恩弯着腰,聚精会神地在为一个腹部受了重伤的战士做缝合手术时,吴印咸举起相机,利用微弱光线的照射,将白求恩的这种感人形象记录下来:身穿粗布衣衫,脚穿草鞋的他和古老小庙的典型环境,以及简陋的手术台和他那一丝不苟、严肃认真、沉着镇定的神情,一目了然地呈现在观众面前,不用文字解说,就能将战场情景与时代特征揭示无遗。

遗憾的是,在照片拍摄后不到一个月,白求恩大夫即因在手术中被细菌感染去世。

从最初爱上摄影的青年,到一代摄影大师,从延安和八路军的历史记录者,到新中国电影事业的创建者之一,时光流转,吴印咸在岁月的胶片上留下了用光影书写的一生。

策划:费茂华

编辑:徐嘉懿

参考书目

《中国摄影大师》

《中国解放区摄影史略》